こんにちは。大人バレエアカデミー™、バレエトレーニングディレクターの猪野です。

結論

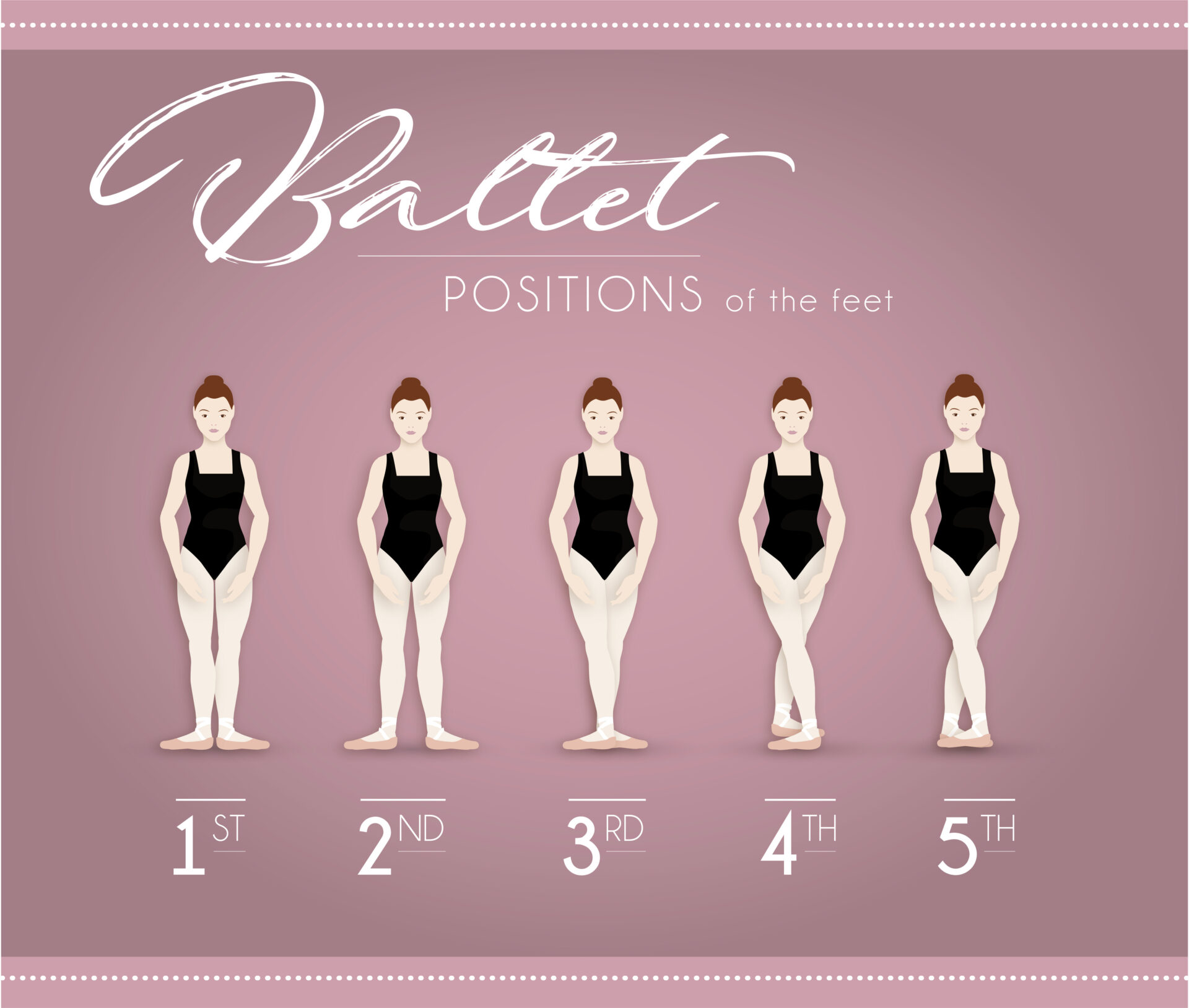

当アカデミーでは、大人の初学者〜初級の基礎づくりに「3番ポジション」を標準採用しています。理解の乏しい方から5番ポジションを教えていない、という批判がありますが、目的は、安全に・崩れない基礎(アライメント/ターンアウト/引き上げ)を最短で定着させるため。上級ではもちろん5番も行いますが、順序を守るほうが上達が速く、ケガも少ないという方針です。

なぜ「いきなり5番」は非効率になりやすいのか

5番はクラシックの象徴的な形ですが、以下の理由で初期学習の妨げになりやすい面があります。

-

“見た目の交差”を優先しがち

股関節の外旋が未発達な段階で5番を形だけ作ると、足先のねじり・膝のねじれ・骨盤の前後傾で帳尻を合わせやすくなります。これはターンアウトの誤学習と膝・足首の負担増につながります。 -

大人の身体条件

可動域や既往歴、日常姿勢のクセにより、再現性の高い5番をいきなり作るのは難度が高め。再現性が低い練習は、**上達曲線を寝かせる(伸びにくくする)**要因になります。

3番ポジションが「最短で上達」につながる理由

1) 体軸と骨盤の中間位がつく

交差が浅い分、骨盤の向きと頭頸のバランスを保ちやすく、上半身の力みを減らせます。結果として、当校が定義する**「引き上げ」**(骨盤底筋と深層腹筋で内臓を上方固定→背骨に沿わせる)が入りやすくなります。

2) 股関節からのターンアウトが定着

足先のねじりで誤魔化せないため、深層外旋六筋の回旋と膝つま先の一致が習慣化。これが後々の**5番の“質”**を決定します。

3) 誤学習のリセットがしやすい

プリエ/タンデュ/デガジェの軌道や床とのコンタクトを丁寧に学べ、動作フィードバックを受け取りやすい。結果、小さなエラーを早期修正できます。

4) ケガ予防と練習量の確保

足部の過回内・過回外、膝内側ストレス、前ももの過緊張などのリスクを抑えられるため、練習継続の総量を確保しやすい=上達が速い。

教学設計:3番 →(条件クリアで)→ 5番

当アカデミーでは、ポジションは教えるための“手段”。ゴールは踊りの再現性です。

-

3番での基礎確立

-

骨盤の中間位・肋骨の整列・頭頸バランス

-

股関節主導のターンアウト/膝つま先の一致

-

プリエ/タンデュ/デガジェの軌道・床とのやり取り

-

ルルヴェでの荷重コントロール(母趾球・小趾球・踵のバランス)

-

-

3番の強度アップ

-

片脚支持への移行、方向(エカルテ等)

-

動きの中で引き上げを保つ(重心移動時の骨盤管理)

-

-

5番の導入(進級基準を満たした方)

-

3番で得たアライメントと回旋を保ったまま交差を深める

-

5番でのプリエ・タンデュ・アッサンブレ等へ段階的に展開

-

よくある質問

Q. 5番は舞台で必要。最初からやるべきでは?

A. 必要です。だからこそ質の高い5番を目指します。3番で“ねじらない回旋”と“崩れない骨盤”を身につけてから移行すると、定着が圧倒的に速いです。

Q. 3番だと見映えが中途半端?

A. 3番は“半完成”ではなく、完成形(5番)への設計図。3番の完成度が上がるほど、5番のラインは自然に整います。

Q. 子どもは最初から5番の所も…

A. 年齢・可塑性・頻度が異なります。大人は安全で早い順序を選ぶのが合理的。同じゴールでも最短ルートは人によって違うという理解です。

3番「セルフチェック」(レッスン前後に)

-

立位で骨盤の中間位(反り過ぎ/丸まり過ぎになっていない)

-

肋骨を前に張らない、みぞおちが前へ落ちない

-

股関節からのターンアウトで、膝とつま先の向きが最後まで一致

-

プリエで膝が内側に倒れない、土踏まずのつぶれ/外側荷重の偏りがない

-

ルルヴェで足指の握り込み過多にならない、前ももに頼り過ぎない

-

アームスを載せても首・肩が固まらない(呼吸が楽)

5番導入(進級)の目安(当アカデミー例)

-

3番で連続ルルヴェ×8回:引き上げを保って安定

-

3番→オープン→3番のタンデュ往復:骨盤が流れない

-

3番プリエ:膝つま先一致が終始保てる

-

簡単なエシャッペの着地で体軸が崩れない

-

教師がアライメントの再現性良好と判断

まとめ

-

5番は到達点の一つ。

-

3番はその精度と速度を最大化するための“最短ルート”。

-

大人こそ、順序立てて学べば速く・きれいに・安全に上達できます。

体験レッスン/クラスのご案内

スケジュールやレベル説明は公式サイトからご確認ください。体験レッスンをご希望の方は歴に関係なく「入門クラスLv1」へをお勧めします。現在の状況に合わせて、最適な学びの順序をご提案します。